前陣子讀完這本書,是讀第二次了,但讀完心情仍然很複雜。

原先很喜歡愛麗絲米勒的書,她所撰寫的《幸福童年的秘密》是我在就讀心諮所碩一時讀到的書,驚為天人。她在自己的著作中,討論孩子在父母的錯誤對待、嚴厲教養方式中,因而受創、壓抑情感,甚至無從探索、了解自己真正的樣子,而戴著面具,被迫用「眾人喜歡的樣子」來回應、適應這個世界。關於孩子因父母的錯待而造成的創傷,甚至影響到成人時期,愛麗絲米勒花了許多力氣探討,也成為了當代著名的心理學家。

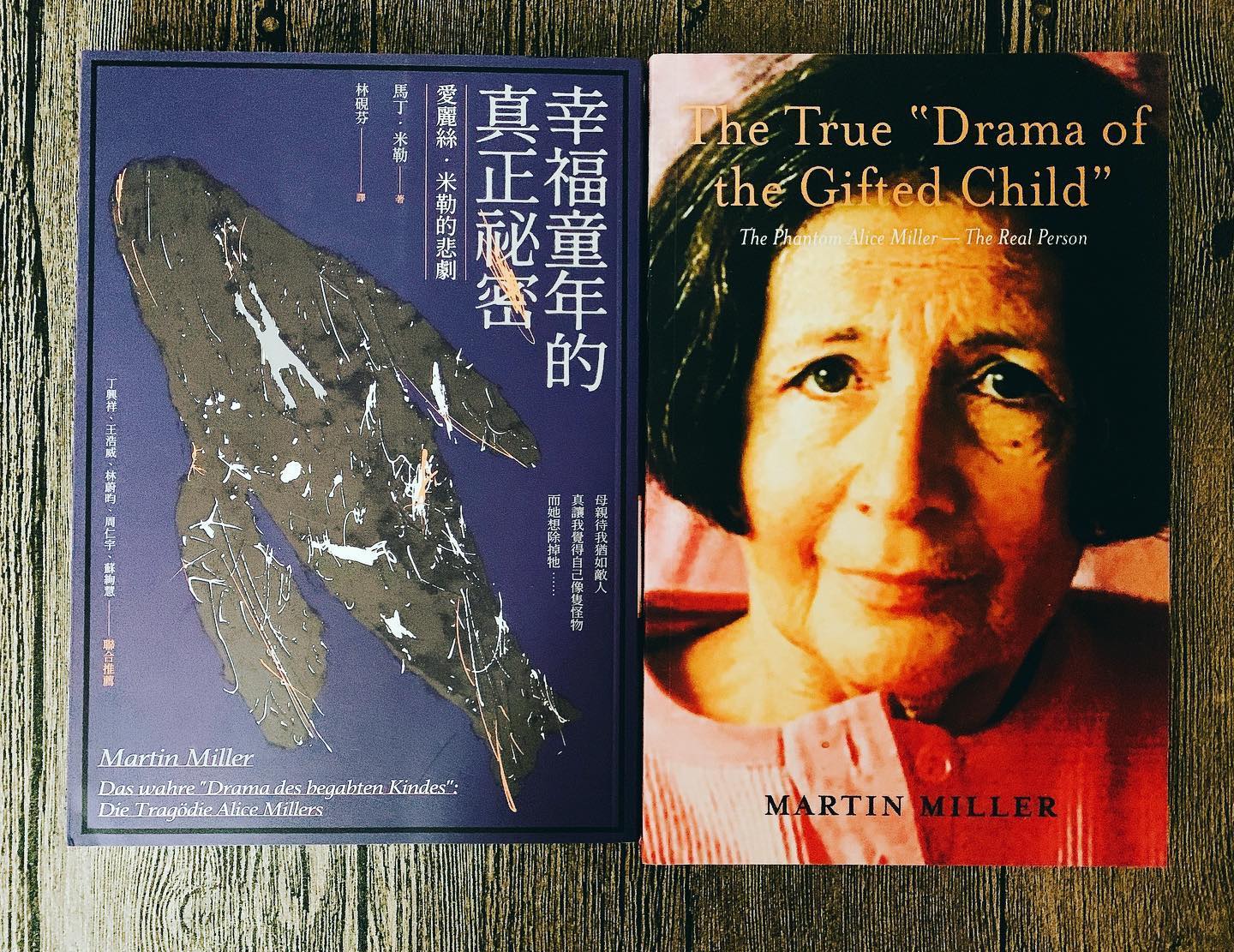

而會閱讀《幸福童年的真正祕密:愛麗絲米勒的悲劇》,也是一個意外。有次和同是心理師的朋友閒聊,朋友告訴我,愛麗絲的兒子馬丁米勒,寫了一本關於他媽媽的回憶錄,不過內容有點驚人。聽到朋友的分享,由於當時還沒有中文版,我立刻先買了英文版閱讀,讀完之後,完全可以理解朋友所說的「驚人」之處為何。

今年,心靈工坊出了中文版,再讀一次,仍然有很多感觸。這本書,是馬丁米勒面對身為「兒童捍衛者」、也是著名心理學家的母親,因為自身的創傷經驗,影響了她的一生,也影響了身為她的兒子–馬丁米勒,以及他的妹妹。即使面對母親,馬丁自身有許多創傷,卻仍然試著抽離,以一個當事者、也是旁觀者的立場,回溯母親的一生,了解她一輩子都在逃離的創傷與恐懼。

實際上,即使是心理治療/諮商工作者,要克服自身巨大的創傷,面對自己的無力、恐懼與心中的黑洞,仍然是非常艱難的事情。從事心理工作後,也時常被提醒:要做到「清明」,也就是內心隨時都「清楚明白」,願意深刻地理解、面對自己的每個部分,但實際上,這是要花一輩子去努力、卻也不一定能達到的。

尤其是:當那創傷太大、那情緒太猛烈,而無預警地把自己拉進黑洞的時候;面對根本的恐懼,「焦慮」就會促使我們做出令人意外、但也不意外的決定與行動,有時可能傷害自己、也可能會傷害他人。

「當我沒有被愛過,我要怎麼愛自己的孩子?」

很多年前,有人問過我這個問題。

這麼多年後,我想我還是沒辦法回答好這個問題。

那些人生的困頓與掙扎,有多努力,只有自己知道;有多難熬,或也非他人能置喙。只是,有幸讀完這本書後,我佩服作者馬丁米勒。在傷痛與困惑中,仍讓自己試著抽離這些、而去檢視母親的創傷與成長歷程所造成困難與限制,實屬不易。

而那一代代流傳下來、複製的創傷與重演的腳本,怎能說不是悲劇?但,說是悲劇,又讓人多難以承受?

或許,當我們ㄧ窺他人創傷的ㄧ隅時,願意帶著謙卑與理解的心;那麼,我們將更有勇氣,凝視自我內心的黑暗。

備註:

文中的其中一句話似乎引發大家的討論,我一併回覆在這。

「當我沒有被愛過,我要怎麼愛自己的孩子?」

或許這人在說這句話的時候,正是他承認自己的不足,想要去愛孩子而不想重複創傷的時候;更甚者,他說這句話的時候,不見得是有小孩的時候,而是因此而不想組家庭、不想要有孩子的時候。

我們都不希望父母重複創傷在自己的小孩身上,也不希望父母沒有能力而錯待自己的孩子。但就如同我文中最後所說,面對有機會看到每個人創傷的一小角時,我們能否帶著謙卑與理解,而非很快地帶著刻板印象或下結論,可能是更重要的事。

或許文中的這個提問,對有些朋友而言,會因而想到很多過去或他人的經驗而引發情緒。不過,這句話背後有許多的可能性,並非代表對方一定就已經造成他人的創傷或過度自私等。我想強調的是,當太多「你應該」或「你不應該」時,可能讓這些創傷,連被說出來討論的機會、試著理解自我感受的空間都沒有了。

另外,某些話可能會引發你我的一些情緒,我們或許不一定知道背後真正的原因是什麼。經過這樣的表達與討論,可以讓我們更釐清自己在乎的事情,因此,這些表達只要沒有人身攻擊,我仍覺得是好的,可以幫助我們更釐清自己的感受與想法,也可以試著去理解和自己不同價值觀與立場的人的想法。

而這其中,我們自己主觀比較偏向而在意的想法,就是我們做為自我人生依歸的標準與價值觀,甚至是我們維持、形成「理想的自己」的依憑。不同的角度會有不同的看法,不同的遭遇、性格特質所形成的不同價值觀,就是存在於這個世界的。能夠願意試著互相理解困難,而不是太快的給予評價、評斷與教導,的確是很不容易的事情,而我也還在學習。

當然,這也只是我的看法。

謝謝大家的分享~~

==================

心曦心理諮商所 預約諮商:https://reurl.cc/V6MKR6