「心理諮商到底在做什麼?真的有用嗎?」

「找心理師談話,和與家人、朋友聊天有什麼不同?」

「什麼情況我需要去做 #心理諮商?」

現在隨著心理師、心理諮商的能見度越來越高,大家對於心理諮商/心理治療工作也有越來越大的好奇。只是,心理實務工作很大一個面向,是專屬於心理師與個案之間的互動過程,因人而異,加上需要保密的特質,也讓心理實務工作顯得神秘。

而最近,如同前面所說,越來越多人對心理諮商、心理師等感到好奇,許多電視戲劇、舞台劇等也會出現心理師這個角色,只是為了效果,使得呈現出來的樣貌,很多時候與實際上的心理實務工作有很大的落差。

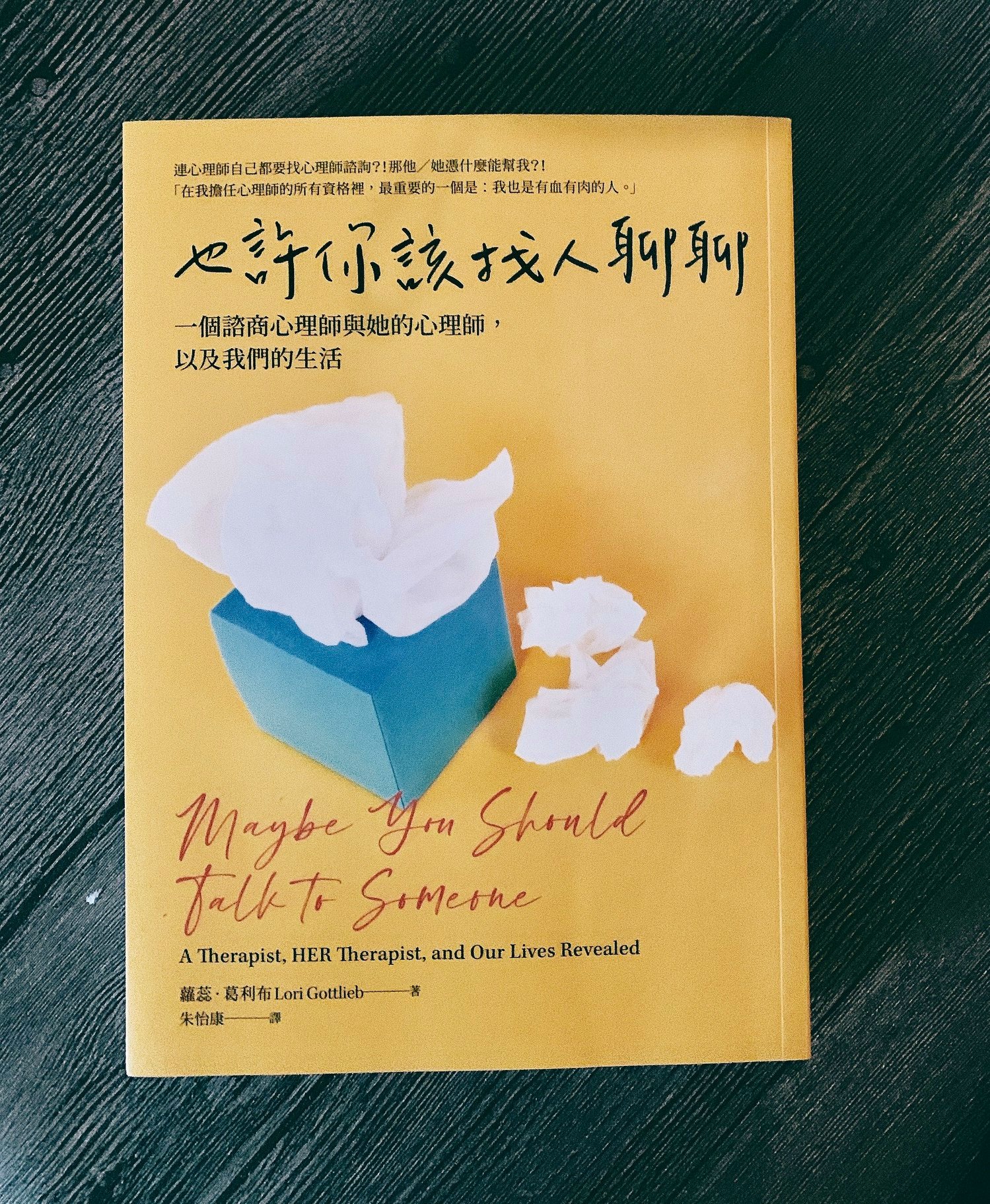

如果你對於心理諮商感到好奇,想要知道「諮商在做什麼?什麼時候要去諮商?而心理師都在幹嘛?」,我很推薦你看這本書。

《也許你該找人聊聊》用一個又一個的故事,包含心理師自己的、他的個案(書裡翻譯為病人或當事人,但一般我們諮商心理師會用「個案」或「案主」稱呼,英文為「Client」,即是書中翻譯為「當事人」的詞。) ,以及與心理師的心理師的故事。

沒錯,身為執業心理師,除了自己從事實務工作,面對個案仍有自己的「督導」做為專業訓練必備外,有些時候我們還會有自己的治療師、心理師或分析師,幫助我們去面對自己的個人議題。

在心理諮商,最重要的工作,是幫助個案看到現在被「困住」處境是怎麼發生的。對我來說,理解是什麼,讓我們覺得「沒有選擇」,而只能無可奈何的讓事情一直發生、甚至感覺被別人控制,是實務工作中非常重要的一環。

因為,大部分來諮商的人,多半帶著「那些人或外部環境是這樣,我無力改變他們,我不知道該怎麼辦」的無力感與痛苦來的。心理諮商工作,有很大的一個目標,是要幫我們負起自己的責任。

也就是說,我們會練習把目光從別人身上,轉移到自己身上,了解自己發生什麼事,而被困在這裡。

有時候「負起自己的責任」其實是非常困難的。因為我們會有自己過往創傷造成的一些固著思考模式,也就是所謂的「防衛機轉」(有時候我會稱之為生存策略),而外在環境或許的確非常嚴峻,有些人會感覺到,「負起自己的責任」就像是心理師在說「你也有錯」一樣,讓人難以忍受。

因為對於許多受過創傷的人,「負責任」,與「罪惡感」(原來我做錯事了)、「羞愧感」(我根本就是爛人)這兩個感覺常常會連結在一起,這使得我們有時候會想要把問題往外丟,那會讓我們自我感覺好一些,不用去面對這兩種痛苦感受。

只是,往外丟會有往外丟的問題。那會讓你身陷另一個痛苦的感受:覺得自己沒用的無力感/無能感。

例如,假設當我發現,我現在有的很多狀況,與過往父母對待我的方式有關。這些成為我的創傷,也影響了我的人際與親密關係。我因而痛恨父母,覺得都是他們的錯。一方面這或許會讓我感覺好一點,因為這代表「不是我的問題、不是我不好」,脆弱的自我會因而不需要承擔過重的責任,面對「原來我的人生,我是需要自己負責」的恐懼:「如果我沒能力改善他呢?」

我可以跳過面對因創傷造成的「羞愧感」,以及不用負責任,就可以不用面對擔心自己無法改善現況的「失能感」,或是覺得自己其實也有些地方沒有做得很好的「罪惡感」。

不過另一方面,當我們將問題往外丟時,也會出現另一個很大的問題:「我讓我的父母從過去成為我的現在,一輩子影響我,讓我擺脫不了」。那是一種被控制、感覺自己無能為力、什麼都做不到的無力感,也會讓我自我感覺更不良好。

憂鬱與憤怒因應而生,會讓我們傷害自己,或與其他人遇到類似與父母的互動或感覺,而將這些創傷轉為憤怒或負面感受,丟到別人身上,與別人起衝突、或覺得別人針對自己、不喜歡自己等。

後者這種狀況,我們稱之為「投射」。曾經,我有個老師說過:「這世界上每個人,都是我們的投射。」實際上,在心理實務工作,我們其實花很多時間處理這個部分。因為我們會用自己過往的框架(基模),去理解很多知識,當然也會用以理解很多人,而這些理解,多半都帶有我們自己的主觀看法與想像。

這些就是投射。而投射,特別容易讓我們重複過往的人際模式,使得類似的問題可能會在我們所遇到的不同人身上,一再發生。當然,也會出現在個案與心理師之間。因此,心理師也需辨識自己的議題與投射,如何對諮商工作產生影響。

諮商工作有很大一部分,是幫助我們辨認出自己的投射,更加了解自己,開始練習與他人進行不同的互動模式,減少因為習慣防衛而造成的困境。

我自己會開玩笑說,就像以前有一種生存策略,對我們很有幫助,或解決了當時的困境,於是我們會重複使用。但後來或許會因為環境變遷、遇到的人不同,而需要學習不同的策略,培養第二專長。來諮商,有時候就是幫助自己練習更多的可能性,讓自己有更多選擇而已。

才不會明知道那是坑,掉下去好幾次,還是反射性地用同樣方式過坑,最後還是又掉了下去。

當然,有些時候,我們還是會掉進這個坑。只是,「知道自己怎麼掉進去,還有這坑裡有什麼,甚至是:以後我可不可以學著怎麼繞過去?……」等等不同的想法與領悟,有時會幫助我們在坑裡面,能夠不會那麼挫折沮喪。

而,如果你是心理實務工作者,我也很推薦你可以讀讀這本書。我在讀這本書時,想起了很多以前自己知道、但久了可能不小心忘記的事,當然,也會憶起很多我和個案會心的時光。在書中的一些段落,我也跟著紅了眼眶或掉淚。

就像書中所說,同一個心理師,與每一個不同的個案,可能交會出的光芒,都是獨一無二的,因為我們都是獨一無二的人。這過程所能療癒與觸動的,不僅僅是個案,也包含心理師。

這種滿足感,在真誠接納的關係中,會很深刻地感受到、充滿我們彼此。很神奇的是,那不一定是你腦袋懂了什麼,因為很多時候,我們常常「頭腦都知道,但就是做不到」。

而是,當你和一個人產生如此真誠深刻的交流時,感受到自己的勇敢、放下自己的面具而讓一個人看到自己的赤裸,原以為預期性地被厭惡或恐懼,但當對方接納你,甚至稍稍試著體會與理解:你長久為了掩蓋這個創痛而做的努力有多麽難、這個創傷是多麽痛苦、是多麽深刻的影響你時–

你會從這個連結中得到一些不同的感受,那或許是這輩子你從來沒有體驗過的美好。

這個體驗,可能就會帶給你一些空間,讓你開始願意做出不同的選擇。

看完這本書,想起自己工作中遇到的許多人,許多獨特的交流與體驗。想著:「能從事這個工作,真的是太好了。」

(不過,當然我們也有低潮,也會有那種想在世界的中心大聲呼喊「抖M才會想當心理師啊啊啊啊啊啊」(崩潰))

總之,是一本誠懇、可以讓大家一窺心理諮商工作、諮商室一景,甚至是自己心裡一景的好書,推薦給大家!

《也許你該找人聊聊》

https://www.books.com.tw/products/0010853179

同場加映:怎麼邀請沒意願的人來諮商–

https://beasincere.com/pages/-no-will

==========

心曦心理諮商所 預約諮商:http://goo.gl/qWfd2O

—

❣《他們都說妳「應該」》https://tinyurl.com/vykjlnb

❣《關係黑洞》:https://tinyurl.com/rx7x7un

❣《情緒勒索》:https://bit.ly/2U1ah16